|

Objekt |

Der Crescent-Nebel NGC 6888 (rechts) ist ein sog. Wolf-Rayet-Nebel, denn der Verursacher ist ein

sog. Wolf-Rayet-Stern im Zentrum des Nebels. Solche Sterne sind sehr massereich

und heiß, und recht selten. Das besondere an ihnen ist, dass sie enorm

starke Sternenwinde von bis zu 2000 km pro Sekunde erzeugen, wodurch sie in

nur 10'000 Jahren eine Masse entsprechend der Gesamtmasse unserer Sonne verlieren

können.

Die starken Sternenwinde erzeugen eine Stoßfront im interstellaren Medium

und ionisieren die Gase, wodurch sie zum leuchten anregt werden. Die sehr starke

UV-Strahlung des Wolf-Rayet-Sterns bringt die Gase zusätzlich zum Leuchten,

sowohl in Halpha (Wasserstof = rot), aber besonders auch in OIII (Sauerstoff

= türkis).

Der zweite Nebel auf dem Bild (Pfeil), der "Seifenblasen-Nebel" mit der Bezeichnung PN G75.5+1.7, ist ein sog. Planetarischer

Nebel, der sich durch die "Explosion" eines Sternes am Ende seines

Lebenszyklus gebildet hat. Dieser Seifenblasen-Nebel ist schwer zu beobachten.

In einem Beobachtungsbericht habe ich gelesen, daß visuelle Beobachtungsversuche

in den Alpen bei besten Bedingungen mit einem 24 Zoll - Dobson fehlgeschlagen

haben. Auch fotografisch ist diese Nebelblase eine Herausforderung, was man

schon daran ablesen kann, daß dieser Nebel tatsächlich erst im Jahre

2008 entdeckt wurde - übrigens durch einen Amateur-Astronomen. Dabei ist

der nahe Sichelnebel ein sehr viel fotografiertes Objekt.

Der Seifenblasen-Nebel hebt sich nur äußert

schwach vom Hintergrund ab. Bei meinen 15 Minuten belichteten Schmalbandaufnahmen

konnte ich auch auf sehr stark gestretchten Einzelframes nichts von der Blase

entdecken. Dabei weiß man ja wo man suchen muß. Erst wenn genügend

Aufnahmen gestackt werden,kann man erkennen, dass da etwas ist. Aber ein auffälliges

Objekt ist dieses "Etwas" dann auch nicht. Ich habe bei der Bearbeitung

Klimmzüge machen müssen, damit man im fertigen Bild diesen Seifenblasen-Nebel

auch erkennen kann.

IMan braucht für den Seifenblasen-Nebel

wirklich gute Bedingungen, damit man eine Chance hat, ihn zu erwischen. Die

Himmelsqualität, mit der ich zurecht kommen mußte, waren leider

nur mittelmäßig gut, für meinen Standort aber typisch. Im Juni

braucht man, vor allem bei OIII, nicht vor 23 Uhr anfangen. Um diese Uhrzeit

zeigte das Sky Quality Meter eine Himmelshelligkeit von heller als 20 mags/arcsec²

an. Der Himmel war noch nicht ganz dunkel. Um 23:30 h kam ich auf Wert 20,0,

eine Stunde später dann auf etwa 20,5 bis 20,6. Das war dann aber auch

schon der Maximalwert, der sich nicht mehr verbesserte.

Für den Blasennebel ist ein wirklich dunkler

Himmel essentiell.

Entfernung: ca. 5000 und 4000 Lichtjahre |

|

Aufnahme-Datum |

22. + 23. + 24. + 25. 6. 2020 |

|

Instrument bzw. Optik |

TEC 140 + Originalflattener |

|

Montierung |

GM 2000 HPS |

|

Kamera / Filter |

FLI ML 16200 , T CCD =

-30°C, Filter: Ha 3,5nm (Baader), OIII 5 nm (Astrodon), R,

G, B (Baader) |

|

Beobachtungsort |

Gartensternwarte Nersingen / Bayern |

|

Belichtung |

Ha: 12 x 15 Min, OIII: 17 x 15 Min, R, G, B: je 4 x 5 Min. ( Gesamt: 8 Std. 15 Min.) |

|

Bearbeitung |

CCDStack2, Registar, Fitswork , Maxim

DL, StarNet++, Photoshop , |

|

Bemerkung |

Kein Guiding, mit Dithern "via

Mount"

|

|

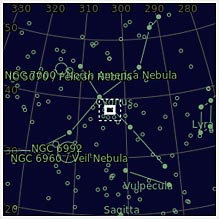

Lage des

Aufnahmefeldes

(Astrometry.net)

Bildmitte: RA = 20

h 13 min 22 sec.

DE

= +38° 08' 47"

Bildfeldgröße 1,49° x 1,2°

= 3 Vollmonddurchmesser

breit |

![]()